Curhat ke AI Jadi Pilihan Gen Z di Tengah Tekanan Mental

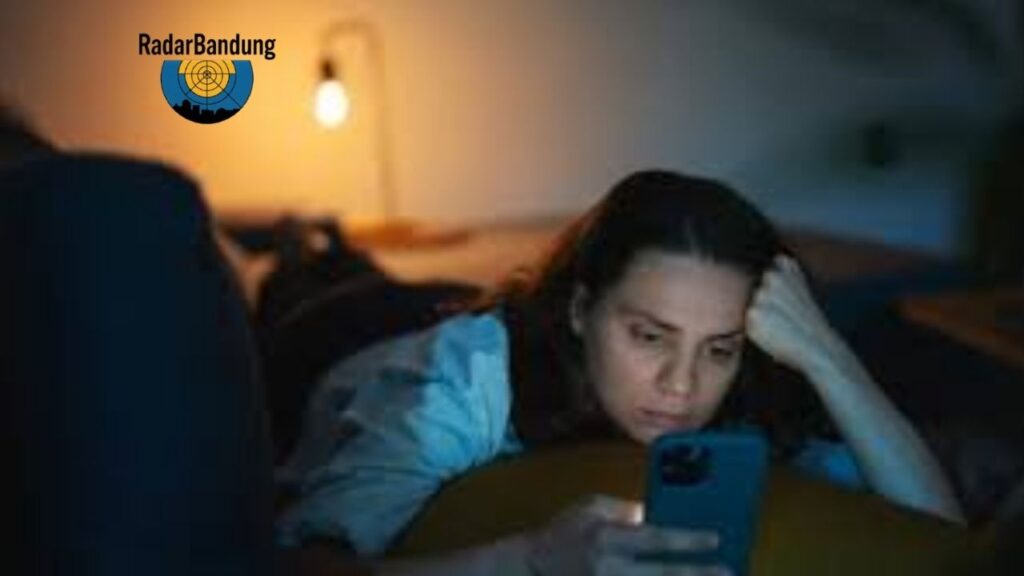

Waktu menunjukkan pukul sebelas malam. Rasa lelah sepulang kerja masih menggantung di tubuh Arunika, 23 tahun. Lampu kamar sengaja dimatikan, menyisakan cahaya dari layar ponsel di tangannya. Dalam sunyi, kedua jari jempolnya bergerak cepat, mengetikkan pesan demi pesan ke aplikasi ChatGPT. Bagi Arunika, ini sudah menjadi rutinitas sebelum tidur: menumpahkan isi kepala ke chatbot AI.

Arunika bukan satu-satunya. Di tengah meningkatnya kesadaran kesehatan mental, terutama di kalangan Generasi Z, praktik “curhat ke AI” kian lazim. Chatbot menjadi ruang aman sementara—tempat bercerita tanpa takut dihakimi, tanpa menunggu balasan lama, dan tanpa rasa bersalah mengganggu orang lain di larut malam.

AI sebagai Pendengar di Waktu Sunyi

Arunika mengaku menggunakan ChatGPT sebagai opsi terakhir. Ia memilihnya ketika membutuhkan respons cepat—saat teman tidak membalas pesan atau ketika jam menunjukkan tengah malam, waktu yang tidak menjamin semua orang masih terjaga. Di ruang digital itu, ia menceritakan banyak hal: persoalan pekerjaan, kecemasan akan masa depan, hingga beban pikiran yang sulit diungkapkan.

Meski menyadari bahwa bantuan terbaik tetap datang dari tenaga profesional seperti psikolog, Arunika menilai AI dapat menenangkan dirinya sementara waktu.

“Aku tahu jawabannya ya pasti cuma ngevalidasi perasaan aku aja, tapi seenggaknya bisa bikin aku tenang dulu,” ujarnya.

Pengalaman Arunika mencerminkan kebutuhan yang sangat manusiawi: didengar, dipahami, dan direspons—secepat mungkin.

Mengapa Gen Z Memilih Curhat ke AI?

Fenomena ini tidak muncul tanpa sebab. Generasi Z tumbuh di era digital yang serba cepat, instan, dan terhubung 24 jam. Mereka terbiasa dengan respons seketika—baik dari media sosial, mesin pencari, maupun aplikasi percakapan. Ketika kebutuhan emosional muncul, mereka mengharapkan kecepatan yang sama.

Menurut Regine Larasati (28), konselor kesehatan mental, pilihan Gen Z curhat ke chatbot AI didorong oleh kebutuhan dasar akan rasa aman, kendali, dan respons cepat. AI dianggap sebagai ruang yang minim risiko sosial.

“Banyak individu merasa lebih aman curhat ke AI karena mereka bisa mengontrol apa yang ingin disampaikan tanpa waswas stigma atau penghakiman,” jelas Regine.

Anonimitas menjadi kunci. Tidak ada tatapan, tidak ada ekspresi menghakimi, tidak ada risiko cerita bocor ke orang lain. Bagi sebagian orang, ini jauh lebih nyaman dibandingkan berbicara dengan manusia.

Temuan Akademik: Kenyamanan dalam Algoritma

Fenomena ini juga menjadi perhatian akademik. Sebuah penelitian berjudul “Menemukan Kenyamanan dalam Algoritma: Fenomena Curhat ke AI dalam Era Digital” yang ditulis oleh Ade Nurkhairani, Dedy Arwansyah, dan Rahmanita Ginting menyoroti motif utama individu curhat ke AI.

Penelitian tersebut menemukan tiga faktor dominan:

- Dukungan emosional instan

- Anonimitas

- Kenyamanan dan aksesibilitas

Peneliti mengaitkan temuan ini dengan Teori Kebutuhan Sosial Maslow, khususnya kebutuhan akan rasa memiliki, diterima, dan dipahami. Dalam konteks digital, chatbot AI menjadi medium yang memenuhi kebutuhan tersebut tanpa risiko sosial.

“Tidak seperti manusia, AI tidak memiliki bias pribadi atau prasangka yang dapat memengaruhi responsnya,” tulis Ade dkk dalam jurnal yang dipublikasikan Mei 2025.

AI Selalu Ada, Manusia Tidak Selalu Siap

Keunggulan utama chatbot AI terletak pada ketersediaannya. AI tidak tidur, tidak sibuk, dan tidak kelelahan secara emosional. Bagi Gen Z yang hidup dalam ritme cepat, ini adalah solusi praktis.

Di tengah tekanan kerja, kecemasan ekonomi, dan ekspektasi sosial yang tinggi, banyak anak muda merasa sulit menemukan waktu dan ruang untuk curhat secara konvensional. AI hadir sebagai “teman” yang selalu online.

Namun, kemudahan ini menyimpan risiko.

Batas yang Tak Bisa Ditembus Teknologi

Regine menegaskan bahwa kenyamanan tersebut tidak boleh membuat individu berlarut-larut dan menggantikan bantuan profesional sepenuhnya. Chatbot AI, secerdas apa pun, tetap bekerja berdasarkan pola dan prompt.

“Memang nggak bisa digantikan sama teknologi,” tandasnya.

AI tidak memiliki empati sejati, intuisi klinis, maupun kemampuan membaca bahasa tubuh. Dalam kasus gangguan mental yang kompleks—depresi berat, trauma, atau pikiran menyakiti diri—pendampingan profesional menjadi mutlak.

Antara Solusi Sementara dan Ketergantungan

Curhat ke AI dapat berfungsi sebagai penenang sementara, namun berpotensi menjadi masalah jika menggantikan relasi manusia sepenuhnya. Ada kekhawatiran bahwa sebagian individu akan menarik diri dari interaksi sosial nyata karena merasa “cukup” didengarkan oleh mesin.

Di sinilah pentingnya literasi kesehatan mental digital: memahami kapan AI boleh digunakan, dan kapan harus mencari bantuan manusia.

Jalan Tengah bagi Gen Z

Fenomena curhat ke AI menunjukkan satu hal penting: kebutuhan dukungan emosional di kalangan Gen Z sangat besar. AI hadir bukan karena manusia tidak dibutuhkan, tetapi karena akses terhadap manusia—teman, keluarga, profesional—sering kali terbatas oleh waktu, stigma, dan jarak.

Pendekatan ideal bukan menolak teknologi, melainkan menempatkannya secara proporsional. Chatbot AI bisa menjadi ruang aman awal, sementara dukungan jangka panjang tetap bertumpu pada relasi manusia dan layanan profesional.

Penutup

Curhat ke AI seperti ChatGPT adalah cermin zaman: dunia yang cepat, digital, dan penuh tekanan. Bagi Gen Z, AI menawarkan rasa aman, anonimitas, dan respons instan—sesuatu yang sering sulit ditemukan di dunia nyata, terutama di tengah malam.

Namun, seperti yang diingatkan para ahli, AI bukan pengganti psikolog. Ia hanya alat. Di balik algoritma dan layar ponsel, kebutuhan manusia tetap sama sejak dulu: didengar, dipahami, dan ditemani oleh sesama manusia.

Teknologi boleh membantu, tetapi kesehatan mental tetap membutuhkan sentuhan manusia.

Baca Juga : Komunitas Lari Bandung di Tengah Fenomena Pelari Kalcer

Jangan Lewatkan Info Penting Dari : jelajahhijau